爆款文:中國人真的是糟吃糟喝,浪費驚人!

二十年前,坐豪華郵輪出海旅游,還只是影視劇里的橋段。發哥在游輪上帥氣發牌,大S與F4在郵輪上開party,當年曾令多少少男少女心生艷羨。

2005年,第一艘國際豪華郵輪停靠上海港,自此之后,這種在世界上風靡了數十年的“海上流動度假村”旅行模式,開始在國內迅猛發展。

身為國際郵輪巨頭的諾唯真進入中國,可以說是理所當然。特意為中國市場打造的“喜悅號”,其初衷絕不是運營個三、五年就完事。

喜悅號夜景

喜悅號夜景但事實就是,“喜悅號”甫一登場就要轉身離去,送往新加坡進行5000萬美元的改裝了。許多人不禁疑問,“喜悅號”為何匆匆離場?為何縱是燒錢再改造,也不和我們玩了?

就在此時,一篇題為《震驚!諾唯真退出中國市場》的公號文章,似乎“參透”了真相。文章詳細描寫了作者在喜悅號上看到的國人“陋習”,更將禍水引向了“中國大媽”,直言不諱是中國大媽的浪費,吃垮了喜悅號。

比如,文中提到,在諾唯真喜悅號超級郵輪上,各種精致美食、飲料、冰淇淋……24小時任吃任飲。船上一流廚師一流食材打造出一流美食。吃貨一天回本 。然而,中國人真的是糟吃糟喝,浪費驚人!每個桌上都有大量遺棄的食物,整盤蝦仁、雞腿、牛排等等……看著令人心塞。

爆款文記錄的中國大媽對免費自助餐瘋狂取用的景象

爆款文記錄的中國大媽對免費自助餐瘋狂取用的景象還比如,作者寫道,餐廳里貌似見不到一個優雅的中國人……幾乎每一個人都急吼吼地攫取著一盤又一盤的菜肴、水果……非要把自己肚子撐到鐵飽為止。而且狼吞虎咽的,吃相尤其難看。特別是中國大媽們,她們的腸胃功能令我驚嘆不已。

再比如,作者最后提到,郵輪浪費驚人,5天的航程里,消耗約60噸肉類及禽類,20.5噸魚類,7噸西瓜、1噸香蕉、11噸土豆、5萬2千個雞蛋以及750加侖牛奶……這艘船在免費餐飲上的食材消耗是其它船的幾倍以上。

郵輪不會被吃垮?問題可不僅僅在于吃

針對這篇爆款文的“指控”,一些記者馬上進行了查證。畢竟,自媒體文章的可靠性是要打個問號的。

駁斥該文的報道也很快就出來了。如每日經濟新聞就發現,諾唯真2018年第一季度財報中,郵輪運行總支出達7.68億美元,而其中食物支出為5066萬美元,僅占總支出的6.6%,是所有開銷中占比最小的一類,可以說是零頭而已。據此,該文認為喜悅號并不是被中國大媽吃垮的,“大媽們實在擔不起如此聲討”。

爆款文確實錯怪了中國大媽嗎?仔細分析,上述駁斥其實是不大能站得住腳的。

首先諾唯真在全球有二十多艘郵輪,喜悅號一艘的盈虧狀況看財報是看不出來的。

其次,認為食物開銷占據總支出的比例小,就低估這部分盈虧對總體盈虧的影響,也是不合理的。因為很多企業盈利就靠某幾個部門,其他部門盈虧都是相對穩定的,拿開銷來說事并不具備說服力。

最重要的問題,是把中國大媽對喜悅號的影響,僅僅歸結為“浪費食物”,這是不全面的。事實上爆款文的作者也并非只說了食物這方面,而是指出,中國大媽這個群體在方方面面,都與郵輪運營方心目中理想的消費者相去甚遠。

其實,在諾唯真宣布喜悅號退出中國的7月,已經有業內人士進行了探討。有從業者指出,中國郵輪市場多以旅行社包船為主,采取低價銷售的方式吸引消費者,平日里多以退休老年人居多。這些郵輪消費客二次消費少,同時又集中于郵輪上的免費自助餐,過量取食造成浪費,也影響了其他高消費人群的上船體驗,同時旅行社的低價策略也進而降低了郵輪的品牌調性,因此最終國際郵輪公司叫苦不迭。不獨喜悅號離開中國,今年多個國際郵輪公司都在調整戰略,將銷售壓力較大的船只調離中國市場。

這些說法都能在爆款文里得到印證。比如爆款文指出,“另外二十三艘諾唯真上,每個星期的啤酒消費至少五萬瓶起步。而在中國運行的喜悅號上竟然只是它們的百分之一。”

喜悅號上需要另外花錢的二次消費不受中國人歡迎

喜悅號上需要另外花錢的二次消費不受中國人歡迎“海上曼妙的夜晚,郵輪的夜生活應該九點鐘才剛剛開始,船上那么多酒吧啦歌廳啦應該都是爆滿的。然而在喜悅號上,九點多鐘就很少見到人了,十點鐘的時候,幾乎看不見人了……中國人大都上床睡覺了。因為收費的項目他們根本不屑一顧。”

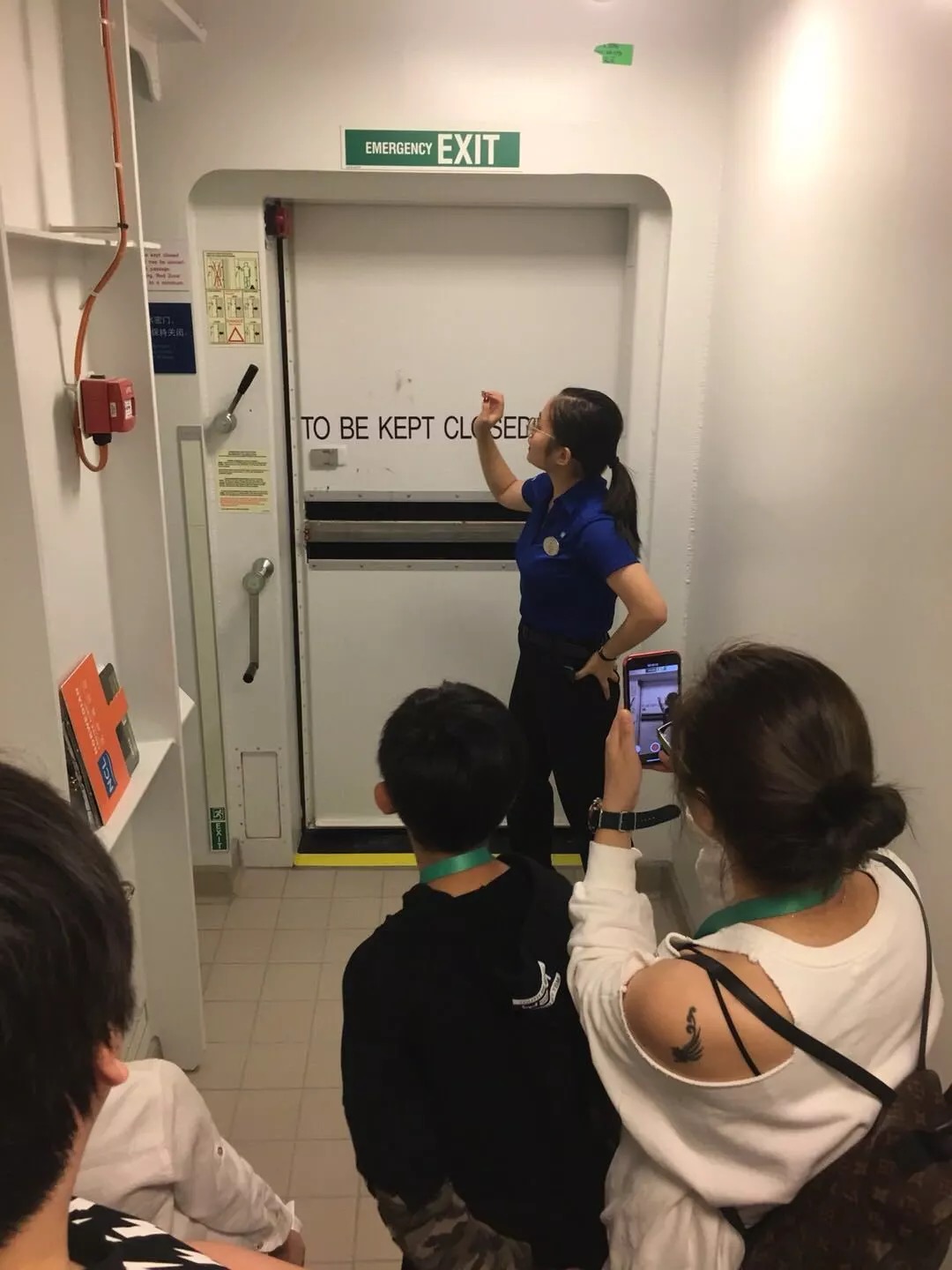

關于中國大媽們只瞄準團費價里包含的免費自助餐,不參與船上的其他二次消費項目,爆款文還費了不少筆墨。比如提到一個“游輪幕后探索”活動,內容是深入到游客們限制涉足的區域內去參觀并聆聽專業的講解。這是非常有趣,也非常“漲姿式”的活動。但因為收費48美元,只有21個人參加。而在國外的諾唯真號,該活動都是76美元一人,只有喜悅號打折了,報名的人還非常少。

在國外受歡迎的收費項目“游輪幕后探索”,在喜悅號上備受冷落

在國外受歡迎的收費項目“游輪幕后探索”,在喜悅號上備受冷落由此看來,爆款文作者把喜悅號的離去歸結為郵輪匹配了錯誤的消費群體——中國大媽大爺們,并沒有任何問題。

當然,這個責任是郵輪運營方自己的。中國大媽們只要不偷不搶,沒有違反明面上的規則,也沒有理由受到指責。只不過,面對這么“精”的中國大媽們,高端郵輪還會愿意來中國嗎?

為何人們下意識就認為,大媽們應該承擔責任?

值得注意的是,爆款文獲得了“十萬+”個贊,這比“十萬+”閱讀要難得多,結合文章的高贊留言,可以斷定,絕大部分讀者是非常認可爆款文的說法的。“吃垮喜悅號”或許有些聳動,但人們就是愿意相信喜悅號離開中國與這些大爺大媽有關。

除了“有圖有真相”讓人愿意相信外,關鍵因素恐怕還是在于,爆款文描述的中國大媽與人們心目中的大媽形象頗為契合。專欄作家席越在看到這篇公號文章之后就撰文稱,“自己也是遇到過惡劣的旅行團,幾位阿姨一人端走一摞盤子,直接導致剩下的人根本沒有盤子去盛食物,無法加入競爭中去只能在一旁干瞪眼。”

國人的自助餐浪費現象是很多人都體驗過

國人的自助餐浪費現象是很多人都體驗過網友們也七七八八羅列了自己生活中遇到的中國大媽們是怎樣不遵規則、大聲喧嘩、浪費食物的。總結一下,基本就外出旅游也像在自己炕頭一樣肆意,大聲嚷嚷、不守規矩;且“吃別人的吃出汗來,吃自己的疼出汗來”。

最近幾年,一提中國大媽,就是泰國搶蝦、盧浮宮前泡腳、在瑞士餐廳被嫌棄……雖然一些新聞后來發生了反轉,但人們似乎記不住反轉的內容,總記得那些并不美好的東西。

說到底,鍋之所以屢屢扣在中國大媽頭上,還是因為之前大媽們跳廣場舞擾民、上公交霸座、去國外旅游不守規矩的形象太過深入人心。

曾經的饑餓感讓我們吃相難看

當然,吃相不好,并不代表心底不善良,或者沒文化,劉姥姥帶著板兒初進大觀園,范進剛剛中舉的時候,吃相也都不怎么好看。吃相不好,往往與物質匱乏有關。長期物質匱乏,才會導致人們見到食物就要多占、見到座位就要多搶、見到資源就要去攫取,一副恨不得撲上去的架勢。

作家虹影生于1962年。在其自傳體小說《饑餓的女兒》中寫道,“我在夢里總餓得找不到飯碗,卻聞到飯香,我悄悄地,害怕被人知道地哭,恨不得跟每個手里有碗的人下跪。為了一個碗,為了盡早地夠著香噴噴的紅燒肉,我就肯朝那些欺侮過我的人跪著作揖。醒來一回想,我便詛咒自己,把自己看成一文不值的人,我瞧不起自己,恨自己有那么強烈的身體需求。”

“永遠想吃好東西,永遠有吃不夠的欲望,而且吃再多還是瘦骨嶙峋”,這不僅僅是虹影一個人對于饑餓的記憶,也是整整一代人的集體夢魘。

生于1963年的潘石屹,跟虹影差不多是同齡人。他曾說過,童年最深刻的記憶就是吃不飽飯,所以他后來從商,覺得有了錢就能解決吃飯、教育、看病這些問題。

饑餓根植在血液中的因子也是有慣性的,不會因為生活忽然豐富就停下來。在某種程度上,對饑餓的恐懼甚至內化為一種性格,破壞人的生存氛圍。最主要的表現是,不顧及別人的感受,最可能多地占有;若不能占有,則可能衍生為破壞。

改變這種狀況,可能需要一個過程。不早就有文章指出,在日、韓經濟剛剛崛起之時,日本人、韓國人出國旅游也總被嫌棄。看到這么說,國人的內心會不會稍微舒服一點?

光是舒服點是不夠的。既然年輕人期盼國人整體上腦呈現出更好的風度意識,更強的規則意識,不那么“精”,不那么“雞賊”,那就應該負起責任,去勸說自己的父母親戚,如何注重禮儀形象。

不過,千萬別以為“中國大媽”僅僅是指那些上了年紀的老人家,任何對物質有著貪婪占有欲、對規則失去敬畏之心的人,內心是不是都住著一個“中國大媽”?

對不起了大媽,您活該背鍋。