中國進口大豆都做什么用了?

不夸張的說,除了大米、小麥、玉米,大豆絕對是和中國糧食安全密切相關的糧食品種之一。

2016年,中國十大進口貨物,按照金額計算,大豆在所有品種中位列第六,在所有農產品中位列第一,甚至進口金額比醫藥品還要高。

中國在大豆國際貿易中的占比超過60%,2016年進口共計8391萬噸,國產大豆產量為1300萬噸,中國怎么會需要這么多大豆?

大豆在中國的主要用途為食用和油用兩個方面。食用就是做豆腐、豆漿等豆制品;而油用就是榨油。食用大豆約占大豆總消費量的1/10,國產大豆即可滿足。而進口大豆主要就是用于榨油,同時榨油剩下的固體叫做豆粕,是飼料基本的原料,被養殖業廣泛使用。

果殼網作者、農學博士“飄飄37”在一篇文章中寫道:“其實我們消費的雞鴨魚肉蛋奶背后,都是成噸的豆粕飼料,看看中國這20年動物蛋白、油料消費的增長量,就不難明白我們為什么需要這么多的大豆了,讓人們哪天想吃肉就吃肉的生活,不是靠以前那樣用剩飯剩菜豬草就能喂養的起了。”

中國大豆需求量這么大,能不能靠自己種植?先來看兩張圖:

不難看出,國產大豆的產量一直是有波動的,而國內大豆的需求與日俱增,只能依靠進口了。2016年,大豆進口量為8391萬噸,自產量為1300萬噸,總量為9691萬噸。

根據黑龍江農業信息網2017年10月19日消息,大豆新品種“黑農84”畝產280公斤,而實際平均畝產則要低不少。如果國內大豆需求全部自給,就算按280公斤畝產計算,9000萬噸一年的大豆大約需要3.6億畝耕地。

中國到2015年共有耕地20.25億畝,到2017年稻谷種植面積約4.5億畝,小麥種植面積約3.6億畝。也就是說,國產大豆替代進口大豆的部分需要占全國耕地接近18%,和小麥相同。

所以,在中國要種出這么多大豆僅土地就難以滿足。大豆危機解決了,小麥危機、玉米危機等等就會接踵而來。

另外,進口轉基因大豆相較國產非轉基因大豆,出油率一般都能高出3-5個百分點。大豆出油率每高出一個百分點,加工一噸大豆的收益就能夠增加150元。

全球最主要的大豆出口國是美國、巴西和阿根廷,中國國內大多是散戶種植,平均種植面積一般只有幾畝,三國豆農的平均種植面積高達2000畝,高度機械化。這也導致美洲的大豆,跨越太平洋運到中國,每噸價格比國產大豆還要便宜一百多塊錢。

中國人少吃油能減少大豆進口嗎?

隨著經濟增長和城市化進程,中國食用植物油的消費量從上世紀90年代后期的1000萬噸,增長到2016年的超過3000萬噸,而2016年食用油的自給率僅有32.9%。

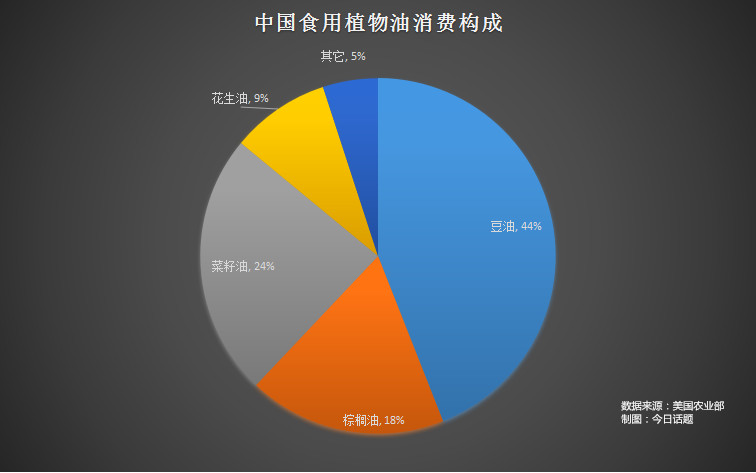

在總消費急劇增長的20年時間里,豆油一直處于領先地位。在2002年以前,菜籽油是中國消費量最大的植物油,并且區域特征顯著:東北消費豆油,長江流域消費菜油,部分南方地區消費花生油。

而從2003年以后,豆油成為消費量最大的食用植物油,并一直延續至今,如今已占據中國食用植物油的半壁江山。

除了榨油的大豆需要進口,食品工業用的棕櫚油全部需要進口

除了榨油的大豆需要進口,食品工業用的棕櫚油全部需要進口既然如此,是不是因為中國人吃油太多了,所以才必須進口那么多大豆?

是不是吃得太多,先看縱向對比。2016年,中國食用油人均消費量是24千克,這一數據比世界排名第一的美國低了10千克,而與中國大陸有著相似飲食結構的中國臺灣地區,人均食用油消費量也達到了30千克/年。

并且,就算是以健康的“地中海飲食”聞名的以色列,人均食用油消費量每年也有27.38千克。所以說,縱向對比來看,中國的食用油消費量算不上很高。

并且需要注意的是,消費并不等于“吃進”,因為還有相當多的食用油,例如棕櫚油等,是用于煎、炸等食品加工(最為人熟知的就是方便面面餅加工)和工業使用。

而《中國統計年鑒》上的數值更接近于“吃進”這一標準。根據《中國統計年鑒》2017上的數據,2016年全國居民人均食用油消費量為10.6千克,折合每天29克。中國居民膳食指南(2016)上推薦,每天食用油的攝入量應該控制在25克-30克,中國人在食用油的攝入上并未超標。

所以,無論從相對值還是絕對值來說,中國人吃油都算不上特別多。更何況,根據統計年鑒上的數字,全國居民人均食用油消費量從2013年-2016年基本持平,中間還有個別年份略有下降,北京、上海的食用油消費量都是低于全國平均值的,也說明中國人在吃油這件事上越來越理性。

如果食用油完全自給的話,那么就需要中國人將食用油消費量降至1000萬噸,也就是1996年左右的生活水平;如果只減進口大豆榨出的油,那也意味著中國食用油將減少將近一半,回到2003年-2004年左右的生活水平,很多城市人可能覺得差別不大,但對于不少農村地區,生活差別可就大了。

說到底,中國人“減少吃油”的空間并不大。

進口大豆還解決了中國人蛋白質來源的問題

前文已經說過,除了榨油,進口大豆另一個重要的作用就是制作豆粕,而豆粕是非常非常重要的飼料。

中國家庭的食品消費以前以植物產品為主,現在已經多樣化,肉類產品(牛肉、豬肉和家禽)和乳制品的消費量增加。到2013年,每個居民每天總可用食物量接近3000大卡,其中包括高比例(20%以上)的肉類卡路里。

1985年至2015年,豬肉產量增加了3倍,目前仍是中國主要肉類產品,占肉類總產量的57%。家禽產量增加了18倍,牛肉產量增加了15倍,羊肉產量增加了7倍。而這種增長,靠以前那種剩飯剩菜或是豬草之類的養殖是做不到的,必須依靠工業化的飼料,豆粕就是最主要的原料之一。

有人會說,正好現在提倡健康飲食,減了油之后再少吃肉,生活更健康了。這是建立在中國人吃肉超標的基礎上,但這一印象準確嗎?

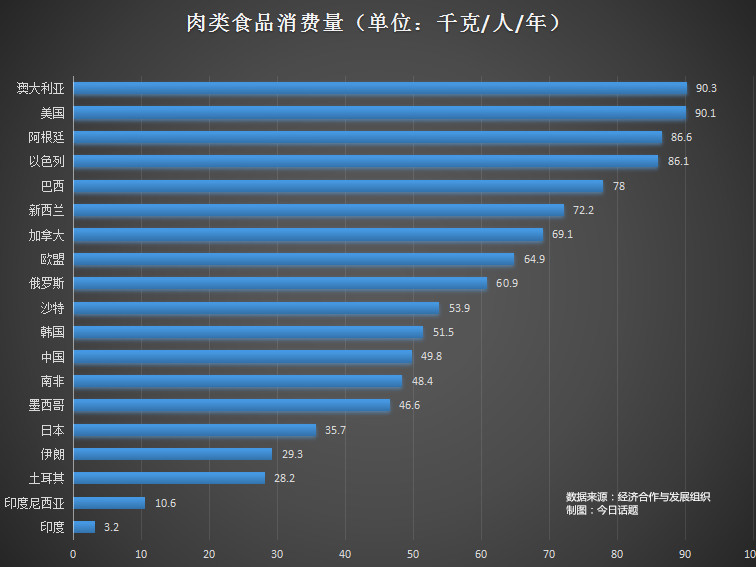

世界各國的肉類消費,包括牛肉、豬肉、禽類和羊肉

世界各國的肉類消費,包括牛肉、豬肉、禽類和羊肉中國人的吃肉量無法與西餐世界的國家相比,這是很正常的。而與飲食結構有相似之處的東亞國家韓國、日本相比,中國與韓國的肉類消費水平接近,比日本高一些。

不過根據聯合國糧農組織的數據,在水產品的消費量上,韓國人在2013年至2015年期間人均每年的水產品消費量為58千克,在主要國家中排第一位。日本人均每年的水產品消費量為50.2千克排名第三。中國則要低一些,為39.5千克。

從這兩個數據也可以看出,與飲食結構相近的國家對比,中國的肉食類消費算不上有多高。而肉食類的消費,除了為中國人提供了必要的脂類來源,也是中國人重要的蛋白質來源。

要知道,糖類,脂類,蛋白質是人的三大營養物質,人類必需每天攝入一定的脂類和蛋白質,不攝取脂質會影響細胞膜的形成等一系列需要脂質的代謝過程,對健康不利。

所以說,無論是食用油還是肉類,出于對自身健康的擔心,可以對攝入總量進行控制。不過這兩類中國人的攝入量都算不上特別高,同時也是身體健康的必需品,所以其實減量的空間也不大。

當然,還有很多人覺得,中國人越來越胖就是因為吃得太“油膩”。飲食結構確實對身材有影響,所以適當的“限鹽限油”是必要的,不過造成中國人身材走樣的主要因素是缺乏運動。

世衛組織2018年9月初發布的最新報告顯示,2014年中國20-59歲的成年人中,有足夠休閑時間運動的比例人數僅為22.8%,也就說71.2%的20-59歲的中國人運動量不足。所以,對于想著如何吃得更養生的中國人來說,動起來比每天生吃茄子皮要養生得多。

少吃油也無法降低大豆對外依存度,那該怎么辦?

提出這個問題討論的網民也是擔心,中國大豆對外依存度太高,會影響糧食安全。

有行業從業者在問答網站知乎上說:“如果僅僅單純從口糧消費的角度來說,中國要養活13億人口,是沒有問題的,完全是可以自給自足。但如果加入工業消費和飼料消費,以中國的人口基數和農業產能來說,很難達到足夠的自給自足。”

具體到大豆這個問題上,“中國想要維持大豆較高的自給率已然是不可能的了。如果強行減少進口,那些以大豆為原料的加工企業都將受到重大的影響,甚至影響民生。”說真的,中國人真的過上想吃肉就吃肉的日子,也就最近十幾年的事情。

既然進口大豆是不可避免的,那就可以通過多元化來分擔風險:

渠道可以多元化,分散更多的國家進口;

食用油結構多元化,降低豆油在食用油結構中的比例,菜籽油是一個選擇,并且近兩年隨著消費升級,越來越多的家庭開始選擇橄欖油、亞麻籽油等等,不過比例很小;

最難的是飼料的多元化,豆粕的很多替代品都缺乏競爭力,不過據新華社報道,近年來中國飼草產業快速發展,可在一定范圍內替代豆粕。

辦法還有很多,至于讓人少吃油、少吃肉,那是沒有辦法的辦法。